18/02/2009

_Science fiction and market realities_

Science fiction and market realities : Gary WESTFAHL & George SLUSSER & Eric S. RABKIN : University of Georgia Press : 1996 : ISBN-10 0-8203-1726-8 (ISBN 10) : 220 pages (y compris index) : une quarantaine d'Euros (en neuf) pour un HC avec jaquette.

La science fiction est avant tout une littérature commerciale, n'en déplaise aux puristes ou aux artistes. C'est en partant de ce constat incontournable qu'on été rassemblés les essais de ce volume qui se veulent apporter un éclairage sur les influences du marché (via ses acteurs : producteurs, éditeurs, acheteurs) sur la façon d'écrire (et de penser) de la SF dans divers média (romans, juveniles, jeux, comics).

Classiquement, il s'agit d'un recueil d'essais dûs à divers auteurs, les essais qui composent ce volume ont été présentés lors de la 12ème conférence J. Lloyd Eaton, en 1990.

Comme d'habitude sur ce type de recueil, les textes qui composent cet ouvrage sont de qualité variable, mélangeant du très bon (avec un début en force grâce à Westfahl) à des productions de qualité que l'on doit aux habituelles pointures de ce genre d'exercice, qu'elles soient auteurs, éditeurs (au sens US) ou universitaires (Spinrad, Slusser, Hartwell, Cramer, Benford). Il y a aussi quelques textes plus anecdotiques (McConnell). Mais globalement l'ensemble est de très bonne tenue avec des éclairages sur des sujets peu abordés (le marketing des juveniles, le marché britannique ou russe...).

En fait, j'ai trouvé ce livre trop court (220 pages, c'est peu, l'ouvrage étant assez aéré) et peut-être manquant encore d'assise factuelle purement économique (chiffres de tirages, niveau du point mort, poids des retours, rapport entre PLV & ventes...) puisque les outils classiques de l'analyse financière ne sont jamais utilisés. A la décharge des intervenants c'est un domaine plutôt pointu, ce qui explique qu'ils ne nous livrent qu'une vision plutôt personnelle du marché et des impacts économiques sur leur travail et non un rapport de commissaires aux comptes.

C'est en tout cas un livre salutaire parce qu'il sort (un peu) la réflexion sur la SF de la sorte de bulle exclusivement artistique dans laquelle elle est habituellement menée. Cette approche économique est suffisamment rare pour être signalée et encouragée, d'autant plus que les très terre-à-terre considérations de rentabilité ou de résultat pèsent certainement plus sur l'évolution du genre que toutes les autres.

La lecture de cet ouvrage doit aussi être faite en prenant en compte que la situation décrite est celle des années 90, ce qui induit logiquement un décalage avec la réalité du marché actuel. Un certain nombre de corrections intellectuelles sont à apporter aux discours tenus mais on ne peut reprocher ce point aux auteurs.

Note GHOR : 3 étoiles

08:12 | 08:12 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 3 étoiles | Tags : anglais, 3 étoiles

17/02/2009

_A wealth of fable : An informal history of science fiction fandom in the 1950s_

A wealth of fable : An informal history of science fiction fandom in the 1950s : Harry WARNER Jr. : SCIFI Press : 1992 : ISBN-10 0-9633099-0-0 : 456 pages (y compris index): une trentaine d'Euros pour un HC avec jaquette (disponible chez NESFA).

Ce livre est la suite chronologique de All our yesterdays (du même auteur) qui couvrait les années 40. Il s'agit d'une sorte d'histoire du fandom (principalement US mais on peut aussi y croiser quelques européens) dans les années 50, narré par le petit bout de la lorgnette. Cela donne un livre certes riche en anecdotes (sur 400 pages, il y a de quoi raconter) mais remarquablement pauvre en analyses ou en perspectives historiques.

C'est clairement une oeuvre d'amour et de mémoire mais à force d'y apprendre à longueur de page que Albert Truc, qui résidait dans le Nébraska, a sorti 37 numéros du fanzine Hopla-boom durant les anées 1945-48 mais qu'il s'est disputé avec l'APA voisine au sujet d'une nouvelle non publiée et qu'il a gafiaté, et ainsi de suite ad nauséam, on est rapidement incité à pratiquer une lecture en diagonale.

De plus, le plan de l'ouvrage est très confus. Il mêle une structure thématique (plus ou moins) à une structure chronologique non linéaire, héritage du fait que son contenu est initialement paru et conçu comme une série d'articles. Ceci ne fait qu'ajouter à la pénibilité de la lecture.

Je ne connais pas tous les ouvrages existants sur le sujet, mais cet ouvrage ne peut être considéré comme l'histoire du fandom définitive. Celle-ci reste donc à écrire avec peut-être un peu moins de détails mais avec un peu plus de recul et de mise en perspective.

Le seul intérêt de ce livre est de pouvoir documenter les premiers pas d'un grand nombre de professionnels qui ont fait leurs classes dans le fandom.

C'est donc un témoignange de première main (avec toutes les qualités mais aussi les défauts de ce type de livre de souvenirs) sur les débuts du fandom US et non une étude sur le phénomène lui-même.

Note GHOR : 1 étoile

07:44 | 07:44 | Ouvrages de référence divers | Ouvrages de référence divers | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 1 étoile, fandom | Tags : anglais, 1 étoile, fandom

16/02/2009

_Anticipation : 50 ans de collections fantastiques au Fleuve Noir_

Anticipation : 50 ans de collections fantastiques au Fleuve Noir : Alain DOUILLY : Black Coat Press : 2009 : ISBN-13 978-1-934543-64-1 : ill Christine Clavel : 406 pages : 25 Euros (port compris) pour un TP chez l'éditeur.

Cet ouvrage est consacré aux collections relevant du domaine de l'imaginaire (cela veut dire SF&F&H en jargon à la mode) qui ont été publiées par l'éditeur Fleuve Noir. Bien évidemment, la principale est la collection "Anticipation" qui, forte de ses 2002 romans (y compris au moins un recueil de nouvelles) a été probablement la collection SF la plus influente, jouant des rôles aussi divers que repoussoir, pépinière de talents ou gagne-pain.

D'autres ont déjà tenté de gravir cette montagne avec plus ou moins de réussite. On se souviendra du No 2-3 de Fantascienza à la couverture signée Manchu, ou, plus près de nous, des cinq fascicules du Catalogue analytique de Sylviane Collas.

Le livre est d'Alain Douilly, auteur d'un Guide de l'imaginaire, un ouvrage plutôt introductif qui en est malheureusement resté au premier tome (Les thèmes) malgré une présentation séduisante et une qualité honorable (IIRC malgré quelques inexactitudes).

Cet ouvrage est donc divisé en deux parties principales :

1) les collections : qui traite les collections FN que l'on peut rattacher au domaine (y compris Angoisse) en donnant pour chacune un court historique (paragraphe "Présentation", qui va de quelques lignes à plusieurs pages pour Anticipation), une liste des titres parus classée par année (paragraphe "Liste des titres" au format : No dans la collection, TF, auteur, TO, date TO, traducteur, sous-genre, cote et infos supplémentaires) et (parfois) une partie consacrée au illustrations ( "Illustrateurs et illustrations" avec des informations sur les auteurs des couvertures et, pour le FNA, une sorte d'index).

2) le dictionnaire des auteurs : logiquement par ordre alphabétique, il liste les auteurs (et pseudonymes rattachés) avec une mini-biographie (et parfois une photo pas forcément récente, cf. celle de RCW) et indique pour chacun les ouvrages écrits ainsi que les cycles ou séries auxquels ils se rattachent. Pour certains auteurs qui ont eu des collections dédiés (J. P. Garen par exemple), l'information sur la collection en question se trouve bizarrement reportée dans cette partie auteurs.

Le tout est parsemé de reproductions de couvertures, parfois en pleine page mais généralement au format de vignette en noir et blanc (certainement pour un problème de coût).

En ce qui me concerne, et pour compléter l'avis de Laurent (http://groups.google.fr/group/fr.rec.arts.sf/msg/ff8c1300...), j'ai un avis favorable sur cet ouvrage, avec quelques points mineurs et quand même un souci majeur.

Pour les points (parfois très) mineurs, je regretterais pêle-mêle :

- Quelques (rares) coquilles restantes : par exemple certains TO (articles omis), un Bagnoles-sur-Cèze (c'est Bagnols).

- Des abréviations pas forcément logiques : "Lendemains retrouvés" noté LD (j'attendais LR et j'ai dû vérifier dans la liste).

- Des collections qui semblent avoir été oubliées : les premières rééditions des Perry Rhodan (celles au portrait qui ont pourtant connu au moins deux impressions), les omnibus (non évoqués) et les plus récentes (les noires) qui sont justes citées.

- Des informations pertinentes omises : par exemple le fait que le PR #74 (Le piège de glace) comporte dans sa réédition une deuxième partie inédite.

- La difficulté à trouver quel illustrateur est l'auteur de quelle couverture (pas de mention au niveau du livre et un index qui marche dans le sens Illustrateur->No du livre) et un manque de recherche pour les couvertures 'anonymes' (celles des années 80) pour lesquelles l'information est parfois trouvable assez facilement (par exemple sur le net).

- Des affirmations que je juge un peu hâtives : les coupes dans le AEVV (La guerre contre le Rull), coupes que j'avais (rapidement) essayé de trouver mais qui ne m'avaient pas parues si évidentes.

- D'une façon générale, j'attendais un peu plus d'éléments de contexte sur les collections plutôt qu'un listing parfois un peu sec. Dans le même esprit, un index par titre aurait été le bienvenu.

- Le non-traitement général des ré-impressions (celle avec même numéro sont juste mentionnées d'une façon globale) alors que cela aurait pu être une plus-value importante pour un tel ouvrage (cf. Blue ou certains romans de Arnaud ré-imprimés sous le même numéro mais avec parfois une couverture différente).

- Un formalisme des titres inversé (du type Piège de glace (Le)) que j'ai personnellement en horreur.

Ma plus grosse objection est à la présence de la partie "livre de cotes" et se base sur trois points négatifs induits par ce choix d'offrir un guide de prix, choix qui n'était absolument pas indispensable ni implicite dans le projet (AMHA).

1) Ce genre de choix a une fâcheuse tendance à "dater" très nettement un tel ouvrage au sens où les prix ont tendance à évoluer et les raretés et modes d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain (on se rappellera la cotation de L'autoroute sauvage dans le Rayon SF). Pour rester crédible, cela implique que Douilly réactualise son guide tous les deux ou trois ans (cf. le BDM ou l'Argus de la SF), chose pas évidente ni économiquement pertinente pour des collections arrêtées.

2) A un tel niveau de détail, ici la cotation différenciée de chaque livre, il s'agit d'un outil qui est AMHA un peu trop sophistiqué pour la plupart des utilisateurs professionnels (bouquinistes et libraires non spécialisés). Pour comprendre pourquoi le FNLR #32 (Le péril psychique) cote 15 Euros contre 5 Euros au #31 & #33, il faut un sérieux bagage es-SF que n'ont pas forcément tous les vendeurs qui risquent naturellement de considérer que l'ensemble de la collection est aussi recherché. De plus, on notera que la reprise de ce titre par Eons annule sa relative rareté, point qui ne semble pas avoir été pris en compte par l'auteur (les autres DAS cotent 6 Euros).

3) Mon plus fort repoche est le coté complètement irréaliste et hyper-inflationniste des cotes proposés par l'auteur. Au début, j'ai même cru, tellement elles sont élevées, qu'elles étaient en Francs.

En effet les cotations proposées par Douilly n'ont pas leur place dans un monde un tant soit peu réel, hormis aubaines (par exemple L'étoile en exil vu avant-hier à 1 Euro en état neuf chez Emmaüs) ou vendeurs à la limite de l'indélicatesse (celui qui vend sur e-bay 7.95 Euros les Pdf soldés chez Auchan à 50 cts). Coter de la Fusée non Brantonne à 20 Euros de moyenne, du FNA blanc à 8 Euros, du FNA de 1990 (pas encore bleu) à 9 Euros ou du "Maîtres français de la SF" à 5 Euros, c'est juste ridicule. C'est aussi parfois illogique, comme le fait que les HS1&2 cotent plus de deux fois moins que les HS3&4 (tous des PR).

Comme ma perception du marché est peut être biaisée, j'ai donc choisi un exemple bien croustillant et je me suis mis en chasse des prix effectivement pratiqués pour ce titre.

Prenons donc le FNA #295 (La milice des mutants) qui vaut, selon Douilly 40 Euros (plus de 250 Francs pour les vieux comme moi), on le trouve, en état comparable et en moins de trois minutes :

- sur e-bay à 4.5 Euros (particulier) et 6 Euros (professionnel) en achat immédiat donc prix fixe.

- sur priceminister à 1.7 Euros (particulier) et 5 Euros (professionnel).

- sur chapitre.com (pourtant déjà habituellement largement hors-jeu sur les tarifs) à 14 Euros (donc d'un professionnel).

- à la librairie Ys à 8 Euros (librairie virtuelle mais vraie entreprise).

- à la librairie livreenpoche à 5.9 Euros (IIRC librairie physique).

Malgré le couplet défensif habituel sur les pauvres bouquinistes et commerçants de tous poils écrasés de taxes et victimes d'une structure bilantielle défavorable (même si le connaisseur appréciera la marge de 300% faite sur le livre d'occasion par l'auteur, marge qui satisferait plus d'un commerçant ainsi que le bénéfice net de 66% par livre vendu), le fait est que les cotes suggérées par Douilly sont entre 3 et 10 fois supérieures à celle du marché réel et surtout professionnel. Quel est alors l'intérêt d'une telle inflation ?

Mais bon, que les récriminations périphériques d'un pingre comme moi ne vous arrêtent pas. Il s'agit d'un ouvrage solide, sans erreurs bibliographiques manifestes, fruit d'un vaste travail (la répartition par série est impréssionnante et les biographies aussi même sil elles sont trop courtes), agréable à lire (au bémol de certains pavés annexes un peu incongrus au milieu du texte) et qui est, dans l'état actuel des choses, le must sur la nébuleuse Fleuve Noir.

Ne manquent pour un indispensable qu'un peu de couleur (un cahier central ?), un peu plus de contextualisation (ou d'anecdotes croutillantes) quelques index de plus, une couverture un poil plus solide et l'abandon de ces cotes stratosphériques et erronées qui n'apportent rien.

Note GHOR : 3 étoiles

10:56 | 10:56 | Index, dictionnaires & bibliographies | Index, dictionnaires & bibliographies | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (1) | Commentaires (1) | Tags : français, 3 étoiles, fleuve noir | Tags : français, 3 étoiles, fleuve noir

13/02/2009

_Les 42210 univers de la science-fiction_

Les 42210 univers de la science-fiction : Guy BOUCHARD : Le Passeur : 1993 : 2-9801067-7-9 : 338 pages (y compris bibliographie aérée mais pas d'index) : 19 Euros en neuf pour un petit TP.

Que dire de ce livre ?

D'après ce que j'en ai compris, c'est une tentative de définir la science fiction en modélisant toutes les possibiltés des formes romanesques. Pour ce faire, l'auteur, à l'aide de critères judicieusement choisis (sic) montre qu'il existe au total 87435 formes romanesques (67 types de personnages x 3 types de rapports des personnages au narrateur implicite x 15 types de rapports à l'espace x 29 types de rapport au temps). Dans cet ensemble, 67 de ces formes unitaires correspondent au roman réaliste et 42210 à la SF (d'où le titre). Ne me demandez pas lesquelles et comment on arrive à un tel résultat, je n'en sais rien et je ne suis pas sûr que l'auteur en sache plus que moi.

Prudemment, l'auteur ne donne jamais de définition rédigée de la SF, cela aurait été trop facile d'y trouver des contre-exemples et évite soigneusement de se prononcer sur des sujets polémiques (en terme de théorie du genre) comme "la SF est-elle incluse dans le Fantastique", "La Fantasy est-elle un sous ensemble de la SF"...

Cet ouvrage est un galimatias total et incompréhensible. De plus, son ton pédant et le fait qu'il s'imagine règler leur compte à tous ceux qui on précédemment tenté de définir la SF le rende fort peu sympathique. Dans ce concert de critiques, le seul théoricien du genre qui trouve grâce aux yeux de Bouchard étant Suvin (surprise, c'est comme Bouchard un universitaire basé au Canada).

Parmi les grands moments de ce livre :

- des erreurs factuelles, parfois assez courantes mais fragilisant d'emblée le discours (par exemple l'affirmation, maintes fois lue, que le terme Space opéra vient de Soap opéra).

- une résolution d'équations du premier degré assez particulière : si x/3 = 2982, alors x = 8358 (je vous laisse faire le calcul), qui prouve que les mathématiques ne sont pas plus la tasse de thé de Bouchard que la SF.

- une terminologie propre et inédite où Science Fiction Savante = Hard Science, pas forcément critiquable dans l'absolu mais que ne peut qu'obscurcir le discours de Bouchard par l'usage de termes à la signification non partagée.

- un français du genre babelfish (un western en location !), mais c'est peut-être du québécquois.

- un ensemble de références qui place au même niveau de crédibilité tout et n'importe quoi : 6 pages de Rafaël Pividal dans Europe prises aussi au sérieux que le Clute & Nicholls, alors qu'il existe un monde à tous les niveaux entre ces deux références.

Un ouvrage complètement barré, d'une prétention absurde et d'une lecture hilarante. Le seul livre aussi déjanté que je connaisse est aussi une tentative grandiose et universaliste : classifier toute la SF par ses thèmes avec un système de code (Science fiction and the universe of knowledge de Croghan). Sa lecture est aussi un grand moment de délire.

En plus, sans vouloir faire le pingre, ce livre qui part de nulle part et y revient coûte quand même la bagatelle de 19 Euros (port compris) pour un bouquin gros comme le Grenier chez La Farandole. Cela fait cher pour le plaisir de se moquer de l'auteur.

Note GHOR : 0 étoile

09:40 | 09:40 | Ouvrages de référence divers | Ouvrages de référence divers | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (2) | Commentaires (2) | Tags : français, 0 étoile | Tags : français, 0 étoile

12/02/2009

Lois McMaster Bujold

A la suite de mon avis sur The Vorkosigan companion (voir http://ghor.hautetfort.com/archive/2009/02/11/the-vorkosi...) et juste pour le plaisir, voici une petite tentative de "cover gallery" correspondant à cette série. Elle n'est bien évidemment pas exhaustive et ne comporte que des ouvrages en ma possession.

Parce qu'il me semble intéressant de visualiser l'évolution du style des couvertures "attribuées" à LMMB, je les ai classées par ordre chronologique de parution (et non d'écriture ou interne au cycle).

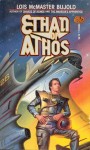

1986 - Alan Guitierrez - Ethan of Athos - Baen (PB, EO ?)

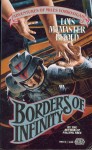

1989 - Gary Ruddell - Borders of infinity - Baen (PB, EO ?)

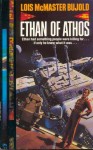

1989 - Peter Elson - Ethan of Athos - Headline (PB, édition britannique)

1989 - Peter Elson - Falling free - Headline (PB, édition britannique homogène avec la précédente)

1990 - Inconnu - Brothers in arms - Headline (PB, édition britannique, changement d'aspect)

1990 - Tom Kidd - The Vor game - Baen (PB, une des premières images de Miles)

1990 - Alan Guitierrez - The warrior's apprentice - Baen (PB, peu flatteuse pour le héros au look de nain nazi)

1990 - Alan Guitierrez - Shards of honor - Baen (PB)

1991 - Steve Hickman - Barrayar - Baen (PB, EO?)

1993 - Philippe Caza - Barrayar - J'ai Lu (PB en VF, le seul que j'ai)

1995 - Bob Eggleton - Dreamweaver's dilemma - NESFA (HC, le premier pour l'auteur, contient quelques textes de la série)

1995 - Gary Ruddell - Mirror dance - Baen (PB, les mauvaises couleurs sont dues à l'habituel problème de scan sur des surfaces métallisées)

1996 - Gary Ruddell - Cetaganda - Baen (PB)

1997 - Gary Ruddell - Memory - Baen (PB, scan tronqué)

1998 - Fred Gambino - Komarr - Earthlight (PB, édition britannique)

1999 - Turner - A civil campaign - Baen (HC, EO)

2002 - Steve Hickman - Diplomatic immunity - Baen (HC, EO)

Quelques parutions en revues ayant eu l'honneur de la couverture :

1989 - The mountains of mourning

1989 - Kelly Freas - Labyrinth

1990 - Weatherman

1991 - Barrayar (en serial)

1995 - Cetaganda (en serial)

08:01 | 08:01 | Cover galleries | Cover galleries | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : bujold | Tags : bujold